Craft Sake

株式会社平田酒造場

岐阜県

飛騨の匠の「ものづくりに対する心と技」が息づく酒蔵

-

- 岐阜県高山市上二之町60

飛騨高山で「酒は醸し育てるもの」をモットーに手造りにこだわる

飛騨高山は、岐阜の小京都とも呼ばれ、江戸から明治にかけての古い建物がならび、城下町の風情が色濃く残る町。

江戸時代は幕府の直轄領(藩ではなく、幕府が直接おさめた領地)だったので、豪商が生まれやすく、旦那文化が花開きました。

その飛騨高山の中心部で鬢付け油とろうそく屋を営む商家でしたが、明治に入り5代目が酒造場を創業。

以来、「酒は醸し育てるもの」をモットーに、時に厳しく時に優しく愛情を持って酒造りを続けています。

現在では「てづくり酒」であることを重視し、特定名称酒醸造に特化し、小仕込みの希少性のある酒づくりのできる体制を整えています。

酒造りに適した自然環境と酒文化が根付く飛騨高山

飛騨高山は自然の美しさに恵まれた土地です。

雄大な北アルプスと広葉樹の多い森に囲まれ、清らかで軟らかな伏流水が豊富に存在します。平田酒造場では、清流宮川の地下水を仕込水としてしています。

さらに、飛騨高山の冬は寒冷で、その寒冷な気温が酵母の発酵を適切に制御し、健全で美味しい香りの酒造りを支えています。

寒さで外に出るのも憚られる長い冬の夜に、仲間と楽しむ酒宴は、高山の文化の一部と言えます。

また、お祝いごとや冠婚葬祭、お歳暮、お中元といった節目や、感謝の意やお礼を表す手土産としてお酒を贈る習慣が根付いています。

飛騨の人々は地元のお酒が大好きで、その魅力を共有し、楽しむことを大切にしています。また、飛騨地方ではお酒が強い人々も多く、酒にまつわる独自の習慣や文化が残っていることからか、飛騨高山の観光地区内だけでも七件の蔵元が固まって存在しています。

平田酒造場はその中の一蔵です。

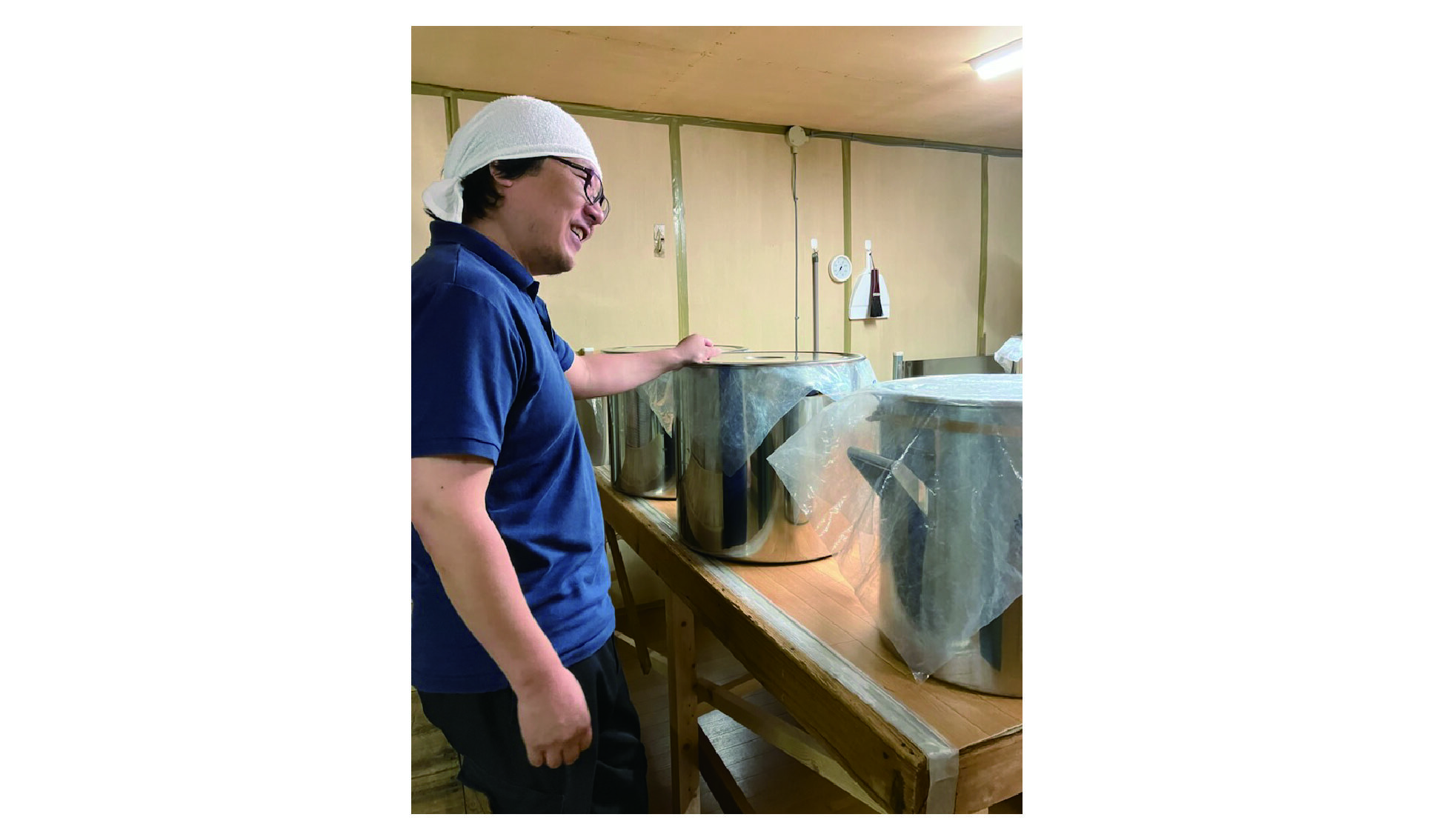

平田酒造場としての新たな酒を推し進める津田杜氏

2025年現在、蔵元の酒の指針を決めていくのは杜氏の津田氏の大きな役割です。

津田杜氏は和歌山ご出身で地元和歌山の数蔵で蔵人から杜氏になるまでを経験され自分なりの酒造りについて「自分は酒職人になりたい」とこだわるようになりました。

そんな折、ご縁があり巡り合えたのが、現在の平田酒造場。当初は和歌山での酒造りと飛騨高山での酒造りの違いに困惑しつつも、水と気候そしてそれにあわせた地方なりの酒の造りを自然に感じていけたと話されます。

飛騨高山の酒は昔から旨味が強く、重みある酒が多いと言います。

飛騨高山のもつ気候や水が育んだ酒の味わいの個性を活かしつつ、今の時代に求められている、フレッシュさや透明感も加えつつ津田杜氏風の平田酒造場ならではの今様に合わせた味わいを追求しています。

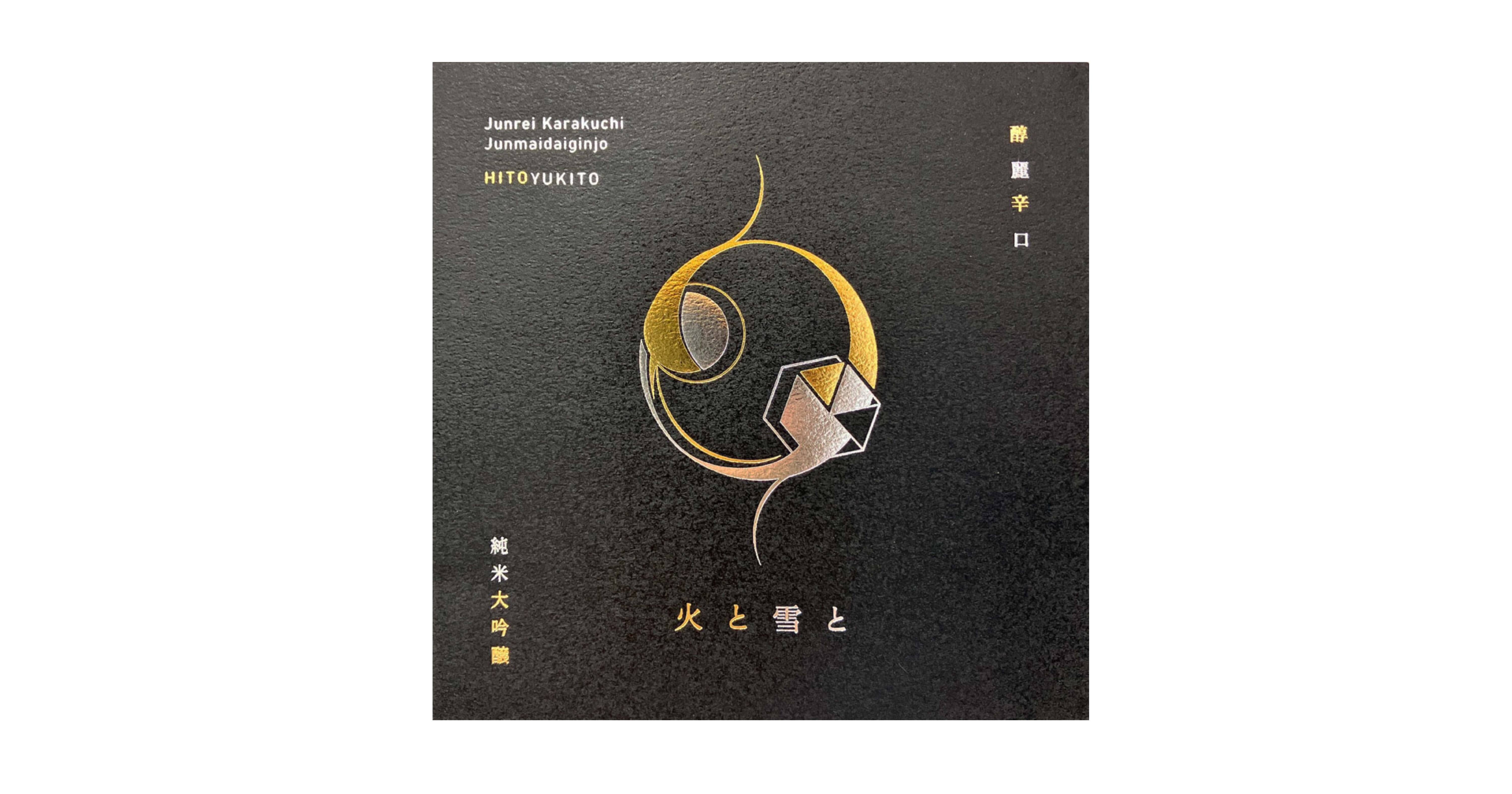

食とも相性のよい「醇麗辛口の純米大吟醸、火と雪と」という酒

お酒好きな方に良いお酒を贈りたいと思い、純米大吟醸を選ぼうとすると、華やかな香りでフルーティーなお酒は色々ありますが、辛口のお酒を探すのは意外と難しいものです。

飛騨伝統の辛口のお酒で純米大吟醸をつくれたら、食中酒としても最高のお酒になるのではとの想いを津田杜氏が見事に実現してくれました。

高い酸により旨みをしっかり感じられ、しっかりお米を磨いているので美しい飲み口。

だから何杯でも飲めて、食事との相性も抜群。

まさに、旨味が豊富でありながら、整っていて美しい=「醇麗」辛口のお酒。

一見相容れないと思われるふたつの味わいが見事に融合した、奇跡のお酒です。

醇麗辛口、その味わいのプレゼンテーション

Craft Sakeは蔵元と開発した日本酒に、モトックスがそのコンセプトからラベルデザインまで商品開発担当と社内デザイナーが一緒になって制作していきます。

「火と雪と」につきましては、「旨味を十分感じつつ(旨味=火)、フレッシュ感や透明感を感じる(=雪)ような味わい」が特徴です。

この二極に位置する味わいを視覚的に表すモチーフとして「火」と「雪」を使用し、その二つの融合を図案化しています。

このデザイン、緻密で正確な設計に基づいた原画をそぎ落としながら最終的にシンプルな形状に落とし込みました。

その工程はまるで非常に削り辛いといわれている原料米の「ひだほまれ」を丁寧に慎重に削り落とし、純米大吟醸規格の40%にまで磨き上げ、杜氏の思うところの酒を造り上げる様と、オーバーラップします。

モチーフデザイン、色使い、手触り感、すべては中身の酒の味わいを感じれるように作り上げています。