ロゼワインとは

ロゼワインとはピンク色のワイン(スパークリングワインも含む)の総称です。

色合いは、淡いピンクからオレンジや赤色に近いものなどさまざまです。

この美しいロゼ色は、どのように造っているのでしょうか。

美しい色の秘密を詳しく見ていきましょう。

ロゼワインの主な4つの製法

ロゼワインの造り方には、主に以下の4つがあります。

・セニエ法

・直接圧縮法

・混醸法

・ブレンド法

製法で色も味わいも違ってくるので、飲み比べも楽しめます。

ロゼワインを造るための準備

どの製法にも共通しているのが「ブドウの準備」。

ロゼワイン造りはここからスタートします。

なお、この準備は赤ワインや白ワインを造る際と同じ方法です。

①収穫:ブドウを収穫する

ブドウが収穫の時期を迎えたら、健全で完熟したブドウを収穫します。

手でひとつひとつ収穫するものもあれば、機械で収穫するものもあります。

②選果:房、粒の選別

収穫したブドウの中から、実が完全に熟していないものや腐敗したものを取り除きます。

③除梗:果梗を取り除く

ブドウの茎など、ワインの風味の妨げになるものを取り除きます。

④破砕:果粒をつぶす

ブドウの果汁を搾りやすくするために、果粒をつぶします。(果粒がつぶれた状態を「マスト」と呼びます)

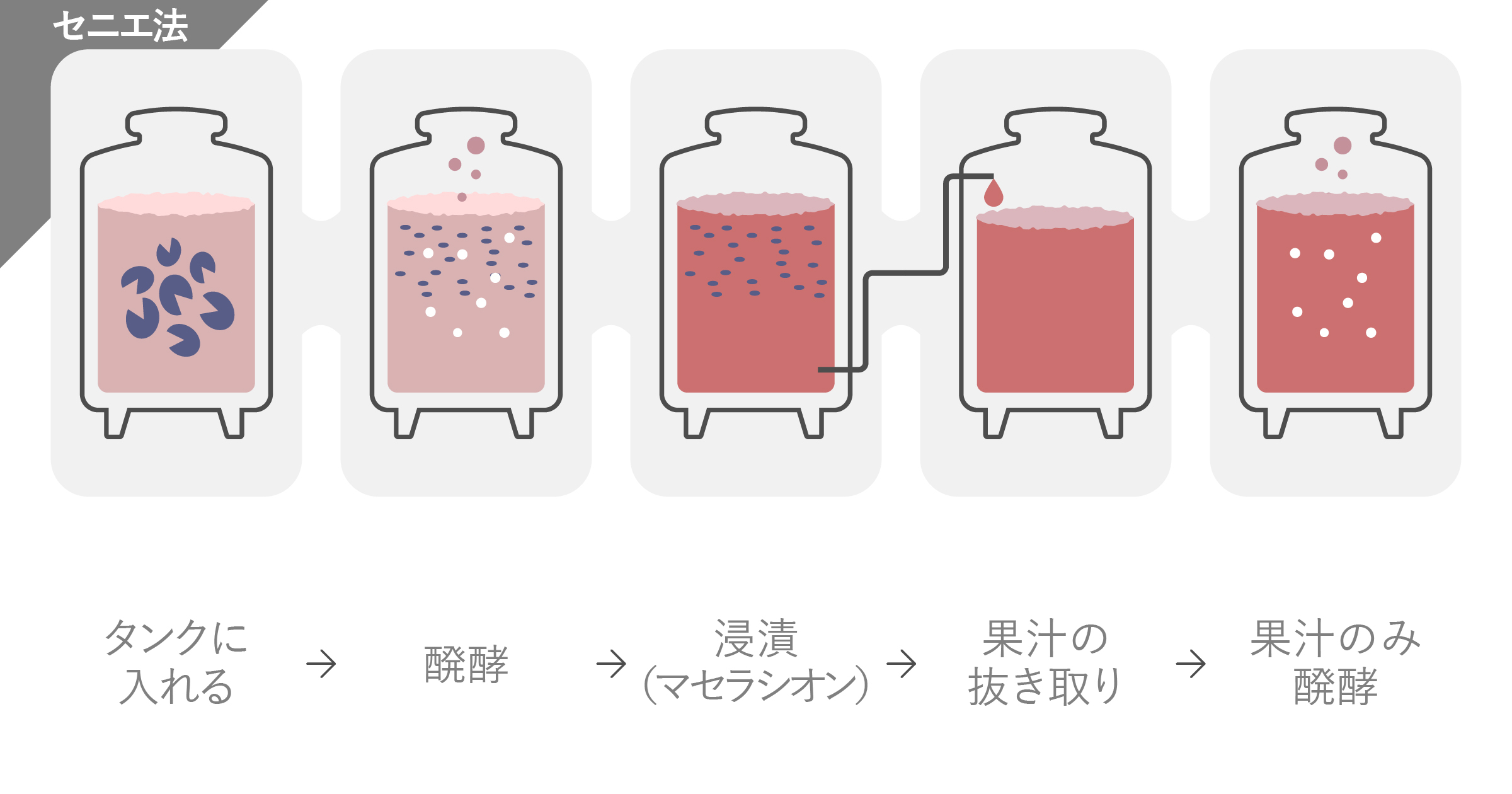

セニエ法

● 原料:黒ブドウ

● 色合い:やや濃いめ

● 味わい:果実味がしっかり、ミディアムボディ寄り

もっとも一般的なロゼワインの造り方です。醗酵中にワインが、ピンク色に色付いたところで果汁を取り出します。赤ワインの造り方に似ています。

①黒ブドウをアルコール醗酵

皮がついたままの黒ブドウをタンクに入れると、醗酵が始まります。

②浸漬(しんせき):マセラシオン ➡ 果汁の抜き取り

黒ブドウの皮から、赤い色素が果汁に溶け出します。軽く色づいたら、果汁をタンクから抜き取ります。

③果汁のみを醗酵

抜き取った果汁のみを、引き続き醗酵させます。

ブドウの皮が付いたまま醗酵させるため、赤色色素の多いブドウでは、わずか1日漬けておくだけでも真っ赤になってしまいますので果汁を抜くタイミングが重要です。

セニエ法のワイン

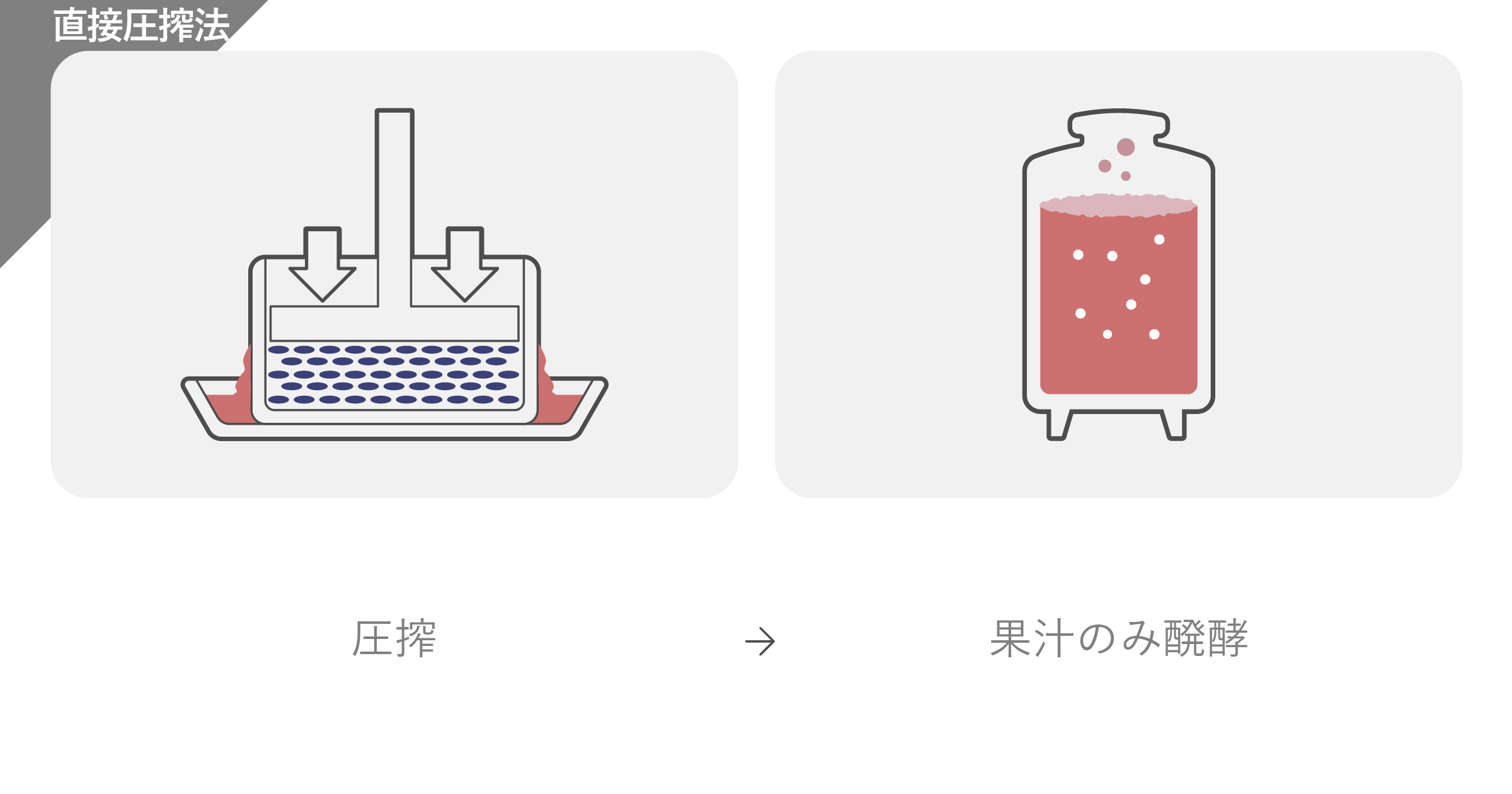

直接圧搾法

● 原料:黒ブドウ

● 色合い:淡いピンク系

● 味わい:軽やかで爽やか、フレッシュな酸味

黒ブドウをプレスし、果汁を搾り出す際に皮や種から赤い色素を抽出する方法で、白ワインの醸造方法に似ています。

まずは、他の方法と同様に、収穫された黒ブドウを選果・除梗・破砕します。

①圧搾:果汁を搾る

つぶれた果粒(マスト)から皮や種子を取り除きます。黒ブドウをプレスするとうっすら色付いた果汁が搾りだされます。

②醗酵:アルコール醗酵

搾ったロゼ色の果汁をタンクに入れると、醗酵が始まります。

プレスの圧力によって色素やタンニンが抽出されるため、セニエ法に比べ、それほど濃い色にはならずタンニンも控えめです。

直接圧縮法のロゼワイン

-

-

- 南アフリカ

-

ロゼ

-

2024

Lievland Vineyards

リーフランド・ヴィンヤーズ

Lievland Rose

リーフランド リーフクース ロゼ

750ml, 2,850 yen

こちらの商品は現在取り扱いがございません

-

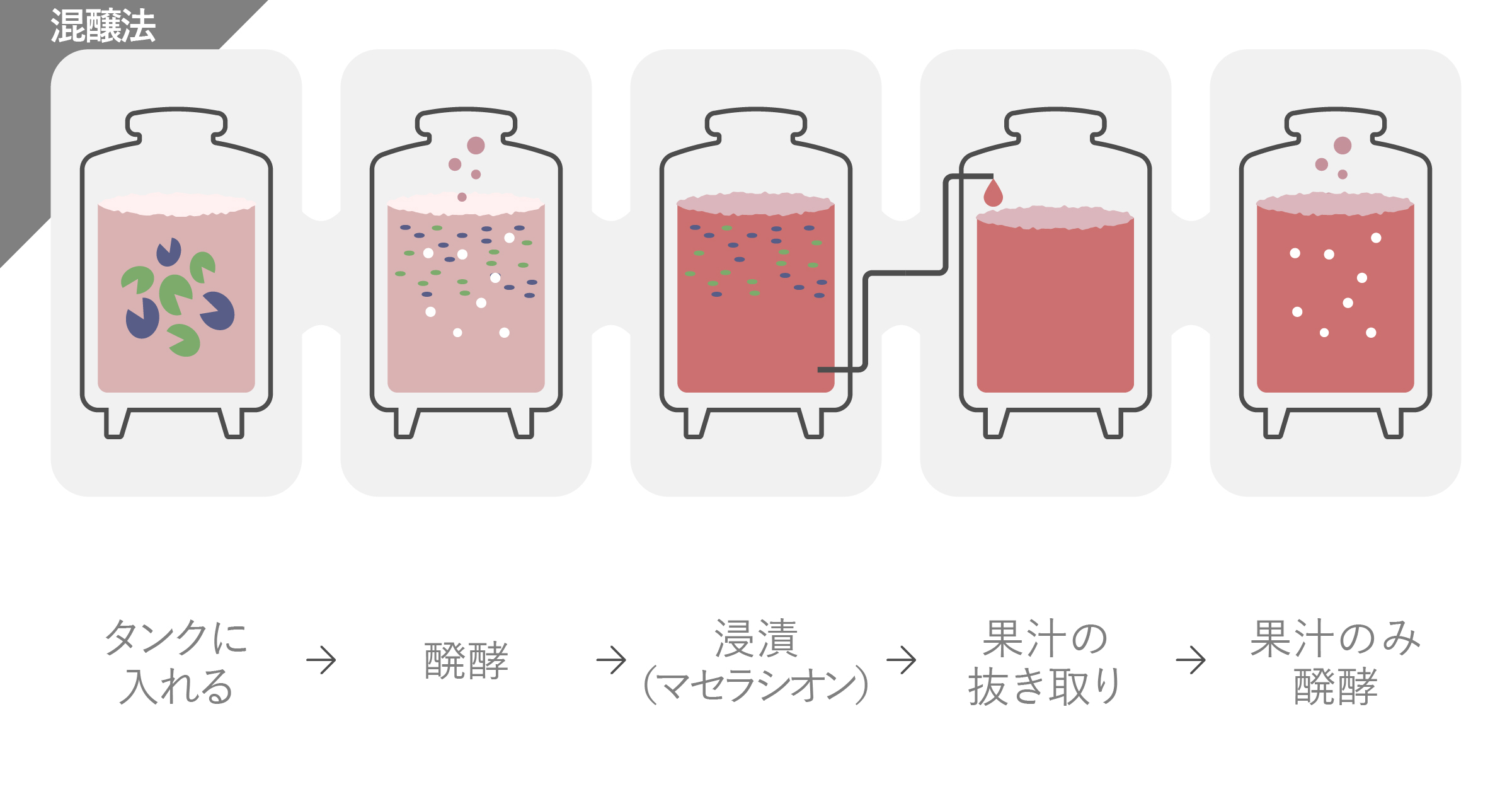

混醸法

● 原料:黒ブドウ+白ブドウ

● 色合い:中間~濃いめ

● 味わい:果実味がありつつ、白ワイン的な軽さも

黒ブドウと白ブドウを混ぜた状態で醗酵させる方法を混醸法といいます。ブドウの種類以外、造り方はセニエ法と同じです。

①黒ブドウをアルコール醗酵

皮がついたままの黒ブドウと白ブドウをタンクに入れると、醗酵が始まります。

②浸漬(しんせき):マセラシオン ➡ 果汁の抜き取り

黒ブドウの皮から、赤い色素が果汁に溶け出します。軽く色づいたら、果汁をタンクから抜き取ります。

③果汁のみを醗酵

抜き取った果汁のみを引き続き醗酵させ、ロゼワインを造ります。

混醸法のロゼワイン

-

-

- 南アフリカ

-

ロゼ

-

2018

Graham Beck Wines

グラハム・ベック ワインズ

Graham Beck Brut Rose Millesime

グラハム・ベック ブリュット ロゼ ミレジム

750ml, 4,850 yen

こちらの商品は現在取り扱いがございません

-

ブレンド法

● 原料:白ワイン+赤ワイン

● 色合い:調整しやすい

ロゼワインの造り方と聞いて、この方法が頭に浮かんだ方も少なくないのでは!?

実は、ヨーロッパでは白ワインと赤ワインを混ぜてロゼワインを造ることは、EUの規定で禁止されています。

フランスのシャンパーニュ地方、イタリアのプロセッコのような一部のスパークリングワインなどで例外があります。

最後に

ロゼワインは、造り方によって味も色も大きく変わります。

軽やかなものからコクのあるタイプまで揃っているので、気分や料理に合わせて選べるのが魅力です。

ちょっとしたパーティーやプレゼント、食事のアクセントにもぴったり。ぜひ、製法にも注目して、お気に入りの1本を見つけてみてください♪